Von der Schwierigkeit miteinander zu leben

Ein achtwöchiges soziales Experiment. Was braucht es, um in Gruppen die Liebe zu fördern? Was macht das Miteinander oft so schwierig? Drei Männer, vier Frauen und ein Kind (4) finden sich zusammen um in freiwilliger Quarantäne die Corona Zeit auf dem Land zu verbringen. Ein Erfahrungsbericht. Mai 2020

Daniel Goleman, der Mann, der auch den Begriff der emotionalen Intelligenz ins Leben gerufen hat, spricht inzwischen von sozialer Intelligenz und dass diejenigen mehr vom Leben hätten, die auf andere zugehen. Nach emotionaler Intelligenz scheint nun die Stunde der sozialen Intelligenz geschlagen zu haben. Irgendwie muss es ja weiter gehen mit unserer Bewusstseinsentwicklung. Ich habe eine Fortbildung in „Prosocial“ gemacht, eine Methode, Menschen zu unterstützen, sich wohler zu fühlen in einer Gruppe und sich mehr mit ihr zu identifizieren. Sogar Darwin wurde teilrevidiert: Menschen in gut funktionierenden Gruppen (Darwin hatte Gruppen noch nicht so auf dem Schirm) haben evolutionsbiologisch einen Selektionsvorteil.

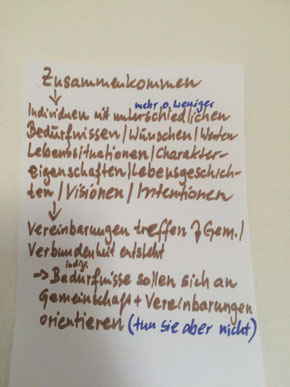

Nur ist das Miteinander eben nicht so einfach...

Wir sind zu acht in eine Wohnung auf einen Bauernhof in Brandenburg geflohen als in der Berlin der Lockdown drohte. Lieber mit dem Kind auf dem Land als in der Stadtwohnung eingesperrt, dachten ich und mein Mann, und in Gemeinschaft leben wollten wir eh ausprobieren. Inzwischen sind wir fast fünf Wochen hier und mitnichten eine Zweck-WG. Eigentlich kannten wir uns zum Teil vorher gar nicht. Christopher, meine neue Liebe, hat mich und drei andere Geliebte zusammengebracht. Das ist ein vereinender Faktor. Dann noch mein Mann und Markus. „Wie sieht das denn dann rein praktisch aus“ fragt meine Schwester belustigt am Telefon „mal knutscht du den einen und mal den anderen?“ „Ja. Genau“ sage ich.

Es gibt Momente großer Verbundenheit und spannende, neue erotische Erfahrungen. Dazwischen Genervtsein. Augen schließen und spüren in den Sharingrunden, in denen wir uns berichten über die inneren Dramen und Rückkopplungsschleifen und uns liebevolle Anteilnahme schenken. Wir feiern ausgelassene Spieleabende, frieren bei Stockbrot und Gitarre zusammen am Lagerfeuer und führen Diskussionen über Geld, gemeinsame Ökonomie, und wie wir als Gruppe leben wollen. Verbundenheit ist ein Fakt. Es sind nicht nur die herumliegenden Kleider der anderen, die wir uns hin und wieder überstreifen. Es „klarat“ auch in Imkes Worten, tonnenschwere Themen werden „ulrikisiert“ ultraleicht und „christophilisieren“ passiert unabgesprochen ganz intuitiv. Ganz unbemerkt haben sich die vermeintlich scharfen Grenzen des Ichs aufgelöst. Ich bin du und du bist Ich. Deine Stimmung beeinflusst die ganze Gruppe, ja, „gehört“ ihr vielleicht sogar, weil ja ohnehin alles vermischt ist. Aber was heißt das fürs praktische Zusammenleben und wohin mit dem Wunsch nach Individualität? Wollen wir gemeinsame Zeiten, zu denen wir uns treffen oder radikale Bedürfnishoheit (jeder folgt nur den eigenen Impulsen). Haben wir ein gemeinsames Ziel?

Ich weiß es nicht. Jeder arbeitet an seinen Projekten. Mir ist langweilig. Nur mein Kind zu betreuen erfüllt mich nicht. Also suche auch ich mir wieder Arbeit, bin genervt, weil das Internet wieder nicht geht, versuche die Kinderbetreuung zwischen mir und meinem Mann aufzuteilen und habe keine Lust auf andere zu warten. Dankbarkeit schwappt über in Überdruss. Immer öfter zieht es mich nach Berlin. Zweimal „fliehe“ ich in unsere schöne Wohnung in Prenzlauer Berg. Das Alleinsein ist köstlich. Zartschmelzend breitet es sich schon im Auto in mir aus wie Trüffelpralinen auf der Zunge.

Wie lange wir bleiben, wissen wir nicht. Corona ist der Grund, weshalb unsere Jobs, unsere Flüge und unsere Veranstaltungen abgesagt sind. Ansonsten fühlt es sich an wie eine abstrakte, nicht greifbare Gefahr. Keiner kennt jemand Infiziertes, keiner arbeitet im systemrelevanten Sektor.

Klara holt ein Marmeladenglas aus dem Kühlschrank: Kaffee vom Frühstück ist da drin. Den wärmt sie regelmäßig im Topf auf dem Herd wieder auf. Ha, ich denke ich spinne! Ich dachte ich bin der einzige Mensch in dieser entarteten Zivilisation, der so was macht! In solchen Momenten mache ich innerlich eine volle 360-Grad Umdrehung im Sprung und liebe sie noch mehr.

Übrigens rasiere ich mir trotzdem noch die Beine und das Achselhaar und tusche mir manchmal die Wimpern.

Manchmal ist es alles zu schön um wahr zu sein hier: Verbundenheit, wie ich sie aus den schönsten Momenten in der Familie kenne (jeder ist, wie er ist, jeder ist geliebt, alles ist möglich), reich gedeckte Abendbrottische ohne selbst etwas angestoßen oder vorbereitet zu haben, Pferde, die zum Grasen in unseren Garten kommen...

Dann wieder berste ich vor Unzufriedenheit: ich beobachte meine Ablehnungen, meine Trigger, meine Ängste und meine Wut und versuche, den darunterliegenden Schmerz zu fühlen und meine Bedürfnisse einzubringen statt andere zu beschuldigen. Eine gute Gefühlsschulung.

Zum Kotzen anstrengend natürlich.

Am meisten interessiert mich in all dem Schwanken aber: was hilft, in die Liebe zu fallen?

Seit einiger Zeit besuche ich eine Tanzveranstaltung bei der es darum geht, das Gefühl von Liebe zu vermehren. Wie mache ich das da?

Ich kann es nur skizzieren und vermute, dass neben der zartfühlenden, klaren und kreativen Leitung ein urarchaischer, kulturell verwurzelter - wenn auch gesellschaftspolitisch noch immer unterschätzter - Mechanismus eine Rolle spielt: viele Menschen in einem Raum, ungezwungene, liebevolle Berührung, das eben auch physische – nicht nur metaphysische – Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein, Musik, die die Seele hebt, wilde, ekstatische Tänze und Spürpausen der Verbindungssuche...

Immer öfter mache ich in den letzten Jahren diese (leider kurzweilige) Erfahrung, jeden und alles zu lieben. Ein Zustand absoluter Annahme und Sicherheit. Das Herz ist bedingungslos offen, für das, was ist. Machen kann man diesen Zustand nicht. Aber was fördert ihn?

Anhalten, sagt der Autor meines Buches „In Gnade fallen“. Die Vorstellung aufgeben, dass das Leben sich ändern sollte, um unseren Erwartungen zu entsprechen. Hingabe an das Wissen, dass ich nicht weiß.

Ich übe also, anzuhalten. Im Bad treffe ich die schwarze Katze. Sie hat gerade eine Maus gefangen und beginnt auf ihr herumzubeißen. Schnell verschwinde ich in die Dusche und drehe das Wasser voll auf um das Krachen der Knochen nicht hören zu müssen. Erst dann kommt mir der Gedanke: Hätte ich einschreiten wollen? Nein. Es fühlt sich richtig an, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ich will es nur nicht mit anhören.

Meine Mutter meint, man könnte der Liebe den Weg bereiten. Das gefällt mir.

Vor ein paar Tagen hat sie ihren Vater verloren. Als sie sich vor 33 Jahren von meinem Vater scheiden ließ, gehörte sie für ihren Vater nicht mehr zur Familie. Ein Foto von ihr, das sie in ein Herzchenrahmen geklebt und ihm geschenkt hatte, bekommt sie zurück. Sie tut alles, um die Liebe ihrer Eltern zurückzugewinnen. Sie lässt nicht locker. Jahre später sucht ihr Vater die Versöhnung und meine Mutter fährt fortan viele Stunden ICE um so viel Zeit wie möglich mit ihren Eltern zu verbringen. Sie hegt und pflegt sie, schenkt ihnen viel Berliner Röstkaffee und große Freude.

Als sie gestern vor seinem leblosen Körper steht um sich zu verabschieden empfindet sie grenzenlose Liebe. Das Foto von ihr im Herzchenrahmen legt sie ihm in die tote Hand.

Das Sterben und Geborenwerden begleitet und eint uns. Ich spiele ein Lied für meinen Großvater und alle hören zu. Ein Rinderkadaver liegt tagelang halb abgedeckt auf dem Hof. Vier Kätzchen werden geboren, der Hund schleppt ein neugeborenes Lämmchen an, was fortan nicht mehr der Herde sondern der Hofbesitzerin hinterherläuft und wir dürfen zusehen, wie der Hengst die Stute besteigt. „Die Tiere werden geboren und sterben, so ist das eben“, sagt meine Tochter. Dass wir dem Sterben und Neuentstehen gemeinsam zusehen macht es so bedeutsam.

Ein richtiger Konflikt entzündet sich dann tatsächlich an einer der Pandemie geschuldeten Frage. Darf Ulrike ihren Sohn (5) dazu holen? Yvonne ist dagegen, dass er im Haus wohnt aus Sorge, dass er uns anstecken könnte. Ich gehöre zu der Fraktion, für die es selbstverständlich und dringend erwünscht ist, dass er bei uns ist. Viele Themen hängen daran. Heftiger Ärger kommt auf und überschattet massig den ganzen surreal sonnigen Tag. Stimmen werden scharf und laut. Loyalitäten, Ängste und Animositäten spielen eine Rolle. Wir ringen, stellen Stolz zurück, fokussieren auf die Bedürfnisse, die Stimmung ändert sich...

Am Abend ist der Groll dann verklungen.

Ich fahre Fahrrad. Mit mir der Wald, das Feld, der Himmel. Der Horizont glüht noch nach, über der untergegangenen Sonne. Ganz still strahlen die Sterne.

Man wird sich erinnern, dass ein sagenhafter Frühling diesem unheilvollen Virus sonnenwochenkonstant sein unermüdliches Strahlen schweigend entgegenschleuderte.

Aktuell

Mein Buch zum Stress lösen für Zuhause: einfache Techniken für zwischendurch, die das Nervensystem beruhigen und Reflexionsübungen, die Spaß machen.